Version initiale et inédite de la comédie La Pupille jouée au Théâtre-Français en 1734.

[FAGAN Christophe-Barthélémy (attribué à)]. [THEÂTRE].

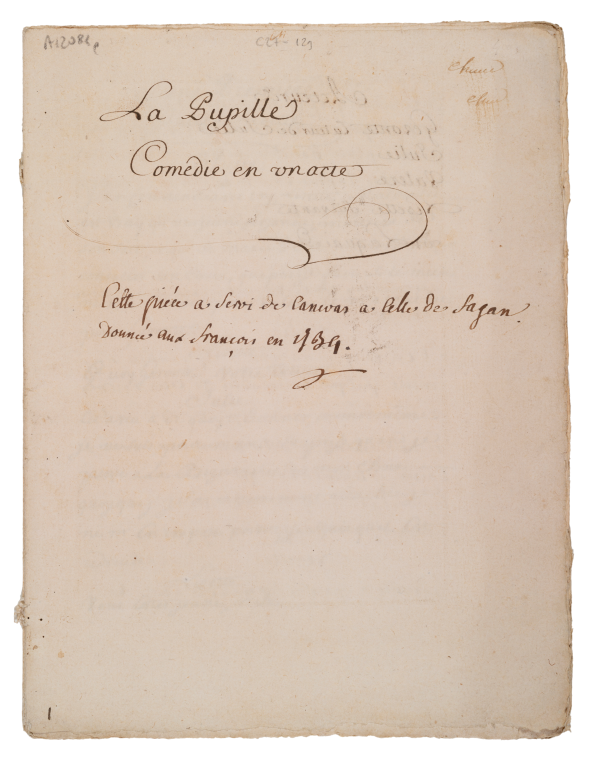

La Pupille. Comédie en un acte.

France, s.l.n.d. [1733-1734]

In-6 ; f. de titre et distribution, 26 ff., 1 f. bl., encre brune sur papier vergé, (4 cahiers réunis)

Dimensions : H. 232 × L. 180 mm.

English abstract

[FAGAN Christophe-Barthélémy (attributed to)].

La Pupille. Comédie en un acte.

In French, manuscript on paper

France, s.l.n.d. [1733-1734]

Original and unpublished version of the comedy La Pupille played at the Théâtre-Français in 1734. The numerous additions and corrections found in the manuscript suggest that it is a working manuscript by Christophe-Barthélémy Fagan (1702-1755) :

“Cette pièce a servi de canevas à celle de Fagan, donnée au François en 1734”.

The complete play, rewritten, was published in Paris, Chaubert, 1734.

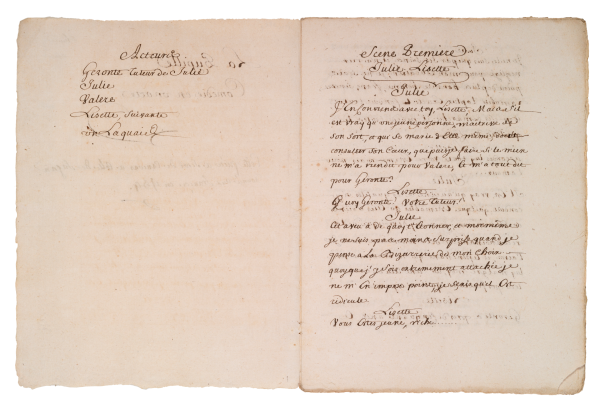

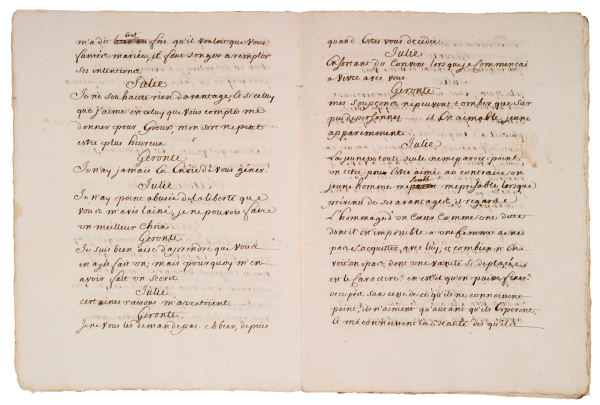

Dans ce manuscrit – dont une mention, d’une autre main, sur le feuillet de titre « Cette pièce a servi de canevas à celle de Fagan donnée aux François en 1734 », fait état de premier jet –, la première scène voit le personnage de Julie, la pupille, révéler son amour pour Géronte, son tuteur, à Lisette sa servante. Elle a alors seize ans et lui cinquante. S’ensuit une discussion entre Julie et son tuteur où celle-ci tente, implicitement, de lui révéler ses sentiments. Comme dans la pièce finale, Julie se déclare mais Valère entre. Surgit alors le quiproquo : Géronte pense qu’il s’agit de Valère et Lisette pense que Géronte sait et approuve son union avec Julie. Dans la scène VII, Valère découvre la supercherie et Julie découvre la méprise de Lisette. Valère trouve alors Géronte pour lui faire entendre les révélations de Julie. Mais ce dernier reste inaudible. Dans la scène XII, Julie lui dicte une lettre de façon à se révéler une nouvelle fois auprès de Géronte (scène XIV finale) qui comprend enfin et finit par accepter cet amour. Valère, magnanime, bénit leur union : « vos sentiments se raportent trop. Votre façon de penser est la même. Tous deux aussi estimables l’un que l’autre et la Vertu vous rapproche plus que l’âge ne vous sépare. »

Les nombreux ajouts et corrections qui se trouvent dans le manuscrit laissent à penser qu’il s’agit d’un manuscrit de travail de Christophe-Barthélémy Fagan. Dans cette pièce, l’arrière-fond juridique du consentement nécessaire du tuteur donne son relief à l’intrigue, et est explicité par un certain nombre de répliques du tuteur même. En effet, sous l’Ancien Régime, la question du consentement parental au mariage des mineurs est très contestée entre le Roi de France et l’Église.

Seuls les personnages initiaux de Julie, Lisette et le laquais ont été conservés par Fagan lors de la rédaction finale de sa pièce. En effet, Géronte est remplacé par Ariste et Valère est nommé « Le Marquis ». Un nouveau personnage entre en jeu afin de renforcer le comique de situation : Orgon, oncle de Valère.

La pièce finale comprend toujours un acte mais il y a finalement 21 scènes. Elle débute avec la déclaration du marquis à son oncle Orgon au sujet de son amour pour Julie. Le quiproquo surgit bien plus rapidement : Ariste croit que Julie aime en retour Valère alors que non, et incompréhension de la part de Valère face aux révélations de Julie. Puis le quiproquo touche Orgon, oncle de Valère, d’après les dires de Lisette qui se méprend.

Une lettre dictée par Julie à Ariste et dont les propos lui sont destinés va tomber dans les mains de Valère. Finalement, tout est découvert et Ariste demande la main de Julie qu’elle accepte. Ariste comprend dès lors que la déclaration que Julie lui a faite sur son amour lui était destinée.

La comédie s’achève sur une morale de Julie (Divertissement) : « Le vieillard est plein de bon sens,/ Mais il est jaloux & sauvage./ Si le jeune a des agremens,/ Il est fou, bizarre, & volage./ Qu’il est difficile, en ce temps,/ D’avoir un Epoux qui soit sage !/ S’ils peuvent l’être à quarante ans,/ Le mien est du bon âge. »

À la lecture du manuscrit, nous comprenons pour quelles raisons Fagan choisit finalement de modifier sa pièce, notamment afin de changer la rythmique de celle-ci. Le quiproquo va véritablement devenir le comique de situation et va s’intensifier notamment avec l’arrivée du nouveau personnage d’Orgon. De plus, le changement du nom du tuteur de Julie de Géronte à Ariste est calculé : Géronte laisse trop de place à l’idée que l’on se fait dans la comédie d’un vieillard grincheux alors que l’Ariste de Fagan va reprendre presque textuellement l’attitude de son alter ego inventé par Molière dans L’École des maris en 1661.

La dynamique de la pièce jouée au Théâtre-Français trouve son essence dans les 21 scènes qui se succèdent dans un rythme effréné, contrairement aux 14 originelles.

La Pupille, en un acte et en prose, eut un grand succès le 5 juillet 1734 lors de sa première représentation, en partie grâce au jeu de mademoiselle Gaussin (1711−1767) interprétant Julie, rôle qui lui a été confié par Fagan. D’Arnaud lui composa alors les vers suivants après la première représentation : « En ce jour, pupille adorable,/Que ne suis-je votre tuteur ?/Un seul mot, un soupir, un regard enchanteur,/ Ce silence éloquent, cet embarras aimable,/ Tout m’instruirait de mon bonheur,/ M’embraserait d’une flamme innocente :/Une pupille aussi charmante/Mérite bien le droit de toucher son tuteur. ».

Christophe Barthelemy Fagan, de son vrai nom Fagan de Lugny, est né à Paris en 1702. Après une place au bureau des consignations du Parlement de Paris obtenue par son père, Christophe-Barthélémy Fagan prend goût au théâtre et composera une trentaine de pièces, représentées pour la plupart au théâtre de la foire, au Théâtre-Italien et au Théâtre-Français. En 1734, année de représentation de La Pupille, Fagan publie deux autres comédies parmi ses premières produites au Théâtre français (1733) : La Grondeuse et Perrette & Lucas. Il écrira treize comédies à l’Opéra-comique et fera beaucoup jouer M. Panard (notamment dans Le Sylphe supposé en 1730 et Le Badinage de 1731), et M. Favart dans La Servante justifiée en 1740. Il meurt en 1755 et son éloge sera fait par M. Pesselier, à la tête de l’édition des Pièces de Théâtre.

Jean Hankiss, dans son ouvrage sur Philippe Néricault Destouches (Paris, 1981), explique que « […] « la Pupille » (1734) qui resteront au répertoire, plairont surtout par leur caractère de petites pièces agréables et sans prétentions ». Malheureusement oublié de la scène théâtrale à la fin de l’Empire, ce manuscrit tente de redonner ses lettres de noblesses à Fagan. Notons que ses pièces ont été marquées par l’œuvre de grands dramaturges comme Molière ou encore Marivaux, dans le choix des personnages comiques (Géronte, personnage de comédie qui représente la vieillesse (il sera utilisé tout au long du XVIIe siècle, par Molière (1666) mais aussi Corneille (1644)). Molière utilisera également, en 1666 et 1668, le personnage de Valère, dans Le Médecin malgré lui et L’Avare), le genre du comique de situation, ou encore dans la thématique de la pupille à marier (L’École des maris (1661) et L’École des femmes (1662)).

Voir : FAGAN, Barthélemy-Christophe, La pupille, comédie. Par Monsieur Fagan. Représentée pour la première fois le 5 du mois de juillet 1734, Paris, Chaubert, 1734 (exemplaire in-8 de 60 pages à Paris, Bibliothèque nationale de France, cote 8-YTH-14951).

Bibliographie : HURTAUT Pierre Thomas N., & MAGNY, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs…, tome I, Paris, chez Moutard, 1779, p. 446 ; CLERC Albert, Barthélemy-Christophe Fagan, auteur-comique, 1702 – 1755. Contribution à l’histoire de la comédie en France au XVIIIe siècle, Paris, E. de Boccard, 1933.